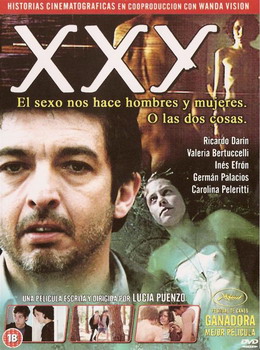

2007年度广受关注的阿根廷电影《我是女生,也是男生》(英文片名:XXY,另一译名《双性传奇》),讲述了一个从小被父母当成女孩来养育的双性人,进入青春期时面临性别决定的真实故事。当父母请来医生确诊并决定她最终

2007年度广受关注的阿根廷电影《我是女生,也是男生》(英文片名:XXY,另一译名《双性传奇》),讲述了一个从小被父母当成女孩来养育的双性人,进入青春期时面临性别决定的真实故事。当父母请来医生确诊并决定她最终

一

在中美洲多米尼加共和国的三个村落,不少幼时有女性外生殖器的小孩,进入青春期后却发育出阴茎和睾丸,被称为“12岁阴茎现象”。它大多是由于胚胎发育期带XY的性染色体无法合成一种叫DHT的荷尔蒙,而发育成女性或仿真两可的外生殖器官所致。据生物学统计,大约有6%至10%的人天生就处在两性之间。在这三个村落社会,双性儿被视为“第三性别”得到认同,自然而然地成长,无须为自己模棱两可的性别烦恼。可是,在与此相对的所谓文明发达国家,对双性儿动用的却是法律和医疗的手段,视之为“两性畸形”、“异常”、“变态”而加以区别、矫治,硬将他/她们纳入非男即女的二元性别体制。某项调查显示,美国每年约有2600名双性儿出生(每天平均7人),每天至少有5人被施行了性别决定手术。

在对“双性儿”的性别决定手术上,在性别自我认同和性别角色期待孰重孰轻的问题上,即性别决定该由天生的身体感觉来定、还是由外在的文化规范来确定的问题上,主张不一。被欧美主流医学界奉为金科玉律的约翰/曼尼(Money)理论,一贯看重外在文化因素。他强调幼儿性别的可塑性,认为性别认同在幼儿18个月内可以更改,因而主张尽早对双性儿进行性别决定手术,说什么这样做能使双性儿在日后成长过程中发展出与“被指派的性别角色”(gender assignment)相互协调的性别认同,而不会对指派给他的性别产生异议。

从20世纪50年代末起,欧美国家便开始常态性地施行矫治“阴阳儿”的医疗手术。他们在决定性别手术时,除了考虑生殖器外观、异性性交能力外,更多地考虑幼儿成长中的行为举止是否能与社会期待的性别角色吻合。有一婴儿,其性染色体为女性XX核型,内生殖器(性腺)为正常的女性卵巢,然而外生殖器却是完整健全的男性阴茎。内外生殖器不同一。是应根据阴茎的完美而决定其性别为男?还是截除阴茎造出女性外生殖器?曼尼(Money)主张保留阴茎、摘除卵巢。理由是?这类婴儿早在母体内就因过量的雄性荷尔蒙而使脑部构造男性化,若当女婴来教养,其脑部结构注定她将发展出男人婆(Tomboy)的性格和行径。结果,该“阴阳儿”被摘除了卵巢,成为男孩。可见,在性别决定时,医疗权威考虑更多的是,日后性别成长是否与社会期待的性别角色相符。他们极力维护男女二元的社会性别规范,期望所有的女人阴柔,所有的男人阳刚。为了避免发展出男性化性格,给男权社会带来麻烦、造成混乱,他们宁可摘除幼小生命的内生殖器(卵巢)。如此切割生殖器,不就是为了铲除不能见容于主流体制的所谓“异类”吗?

医学专家们满足于用生理解剖、外科整形、甚至用前卫的科学技术手段,强行让这些界限模糊的“异类”取得在二元性别规范中的安身之所,以消除双性人可能给二元性别体系带来的难堪和威胁。当他们运作知识上的权力和体制内的资源来修补并制造出符合主流社会刻板印象的“性别”以维护性别二元归一的教条时,他们是否想过:许多性别决定手术后的情形并非曼尼学派所设想的那样――早做手术就能发展出与“被指派的性别角色”相协调的性别认同?他们是否知道:

双性人幼时身体任由医生宰割,青春期后由于伴随终生的荷尔蒙治疗及其副作用的困扰而痛苦不堪,有的对指派给自己的性别始终持有怀疑,有的甚至要求重新更换性别。尤其是性别手术后得不到外界认可,没有亲密伙伴等各种困扰,使不少双性人试图自杀。据美国双性人组织AGGPG(A Gegen Gewaltinder Paediatrieund Gynaekologie)的发言人透露,估计有60%的双性人试图自杀,约20%的人已经自杀。还有30%的人没有亲密伙伴关系,60%的人自我认定为同性恋者(变性为女人后爱恋的还是女人)。在处置双性儿的背后,饱含着多少无辜无助的辛酸血泪!

二

近年来,用医疗手段决定幼儿性别的做法在欧美社会遭到一些人权组织的反对,性别议题引起广泛的关注。双性儿性别决定手术,不再是单纯的生理性别问题,而是与社会性别、性别政治紧密相关人的自然生存权问题。如今,医学专家们对双性儿进行治疗时不能不更加周全谨慎。

从医学水平上看,20世纪80年代外科技术和内分泌学的进步已经可以造出外观上几乎乱真的人工阴道(尽管造出外观及功能都正常的人工阴茎还有一定困难),性别决定手术技术上不成问题;在性价值观上,20世纪70年代西方第三次女性运动和性革命,使性的生殖主义向性的快乐主义转变,“女性”的定义不再被局限于生殖功能上。人们不再否定一个没有卵巢、不能生育的人作为女人存在的资格。因此,生殖腺体(卵巢/睾丸)的存在与否,也不再被医学专家们作为决定阴阳儿性别时考量的唯一因素。而当代心理学理论,重视“性别认同”与“性别角色”的区别,把个人对自己性别归属的认定――“性别认同”与社会文化对所谓“适合”的男女角色的期待――“性别角色”严加区分,并以个人意愿――“性别认同”为重,使个体生命得到应有的尊重。

20世纪90年代以来,医学界开始强调:性别选择该由个人做自我心理上的判断与决定,它不仅要考量生殖器性别的外观,还更应重视个体对自我性别角色的认同态度。我国在对双性人进行手术时,在决定是作为男性还是女性的性别选择时,通常综合考虑如下因素:外生殖器的性别、生殖道和性腺的优势、性染色体的核型,以及患儿的自我认同、家长的意愿和社会融入等等。就我国现有医术水平,多数手术为男变女,主要采用双侧性腺切除术和阴道成形术。2007年1月30日,重庆日报报道:重庆市石柱县农民刘树带着两个孩子到西南医院泌尿外科进行检查。经该科副主任卢根生教授初步检查,两个孩子都既有男性外生殖器也有女性外生殖器,且都有强烈的性别意识。11岁的老大已出现男性的第二性征喉结,但因为已适应被作为女孩养育的女性身份而表示自己要做女的;5岁的老二尽管从小就是女孩打扮,但却明确表示自己想做男的。医生建议家长尽快让孩子做“手术治疗”。但是,手术费用的昂贵(据说,目前双性人做常规和整形2种手术,花费约在15000元左右)使刘树无法承担。难道性别除了男女就不能有其它的选择?难道双性儿除了手术治疗就别无他途?

也许,我们可以庆幸由于经济上的原因,我国许多双性儿像上述这两个孩子一样“免遭”性别决定手术之苦;但我们无法保证他/她们在日后的成长过程中,能够摆脱被社会排斥和歧视的命运。为此,《我是女生,也是男生》的导演露西亚呼吁:不论是政府或是大众,都应该给这些在性别上被上帝开了大玩笑的人们,提供更多关怀、包容与尊重的空间。她希望通过电影,让大众看到既有性别文化带给当事人的痛苦与困扰,进而更深地思考性别课题。

三

很显然,两性模式概括不了所有性别。面对双性人的存在,不同社会、不同文化早就做出了不同反应。除了前面提到的中美洲多米尼加共和国的三个村落,北美洲的原住民纳瓦火族也是将性别分为男性、女性和双性。他们用最文明、最开明的态度给双性人特有的地位,让他/她们用智慧和技能作顾问接受人们的咨询。在印度,双性人作为“第三性”的存在也有2500年的历史。他们当中多数人是天生的双性人,仅有少数是后天被阉割的。巴布亚新几内亚东方高地上的森巴人,也认同双性人的存在。近年来,哥伦比亚等国立法维护双性儿拥有自己的性别和拒绝做性别手术的权利。

1993年在北美成立的双性人协会ISNA(Intersex Society of North America,约150名会员),是双性人的第一个团体,被称为“跨性别者”组织。双性人组织起来、公开身份、走进公共领域,努力用集体的力量和社会的舆论来抗拒刻板的二元性别体制,控诉医疗界对双性人身体的暴力操弄。在欧美等国掀起了“跨性别者的解放运动”。继猫王之后西方流行乐坛上最具影响力的美国歌星迈克尔・杰克逊是著名的男女同体的代表之一。他的存在是对男女二元分割体制的挑战和威胁。

双性人的生理性别虽暧昧不明,但多数人并不因此造成生理功能上的障碍。如:有暧昧的外阴部但并不危害健康,即使不接受任何医疗处理,也能健康地生活。ISNA协会创办人琦丽尔,18个月时就被做了性别手术。如今她已40多岁。她根据自身的感受确信:“大部分的双性人比较希望不做手术。”在跨性别者争取解放的运动中,不断有人提出:难道生命的品质只能在男女二元框架中才能实现?难道双性人就不能有自己的生存模式?究竟是双性人“暧昧难堪”的性别需要进行改造?还是定型于刻板的二元性别体制更需要多元文化的监督和批判?既然生理性别都可通过手术再造,那么用二元性别体制来规范人类、划分性别,又有何正当性可言?

双性人的真实存在和痛苦抗争告诉我们:在知识权力与主流价值体系联手共谋下,双性人被剥夺了自然生存的权利。即使他/她们属于非常态的性别少数人群,在人口中所占比例很少,他/她们也应享有自由选择性别或作为第三种性别生存的基本权利。对待性别少数人群的态度,反映出该社会的性别文化以及对自由、生命的尊重与关爱,同时也反映出该国家的文明和民主化程度。